近日,新药研发中心张陆勇教授团队在药学领域国际权威期刊《Drug Resistance Updates》(中科院一区TOP期刊,影响因子21.7)发表题为“Drug resistance in breast cancer: Mechanisms and strategies for management”的综述论文,系统总结和讨论了乳腺癌临床用药的耐药机制以及创新治疗策略。

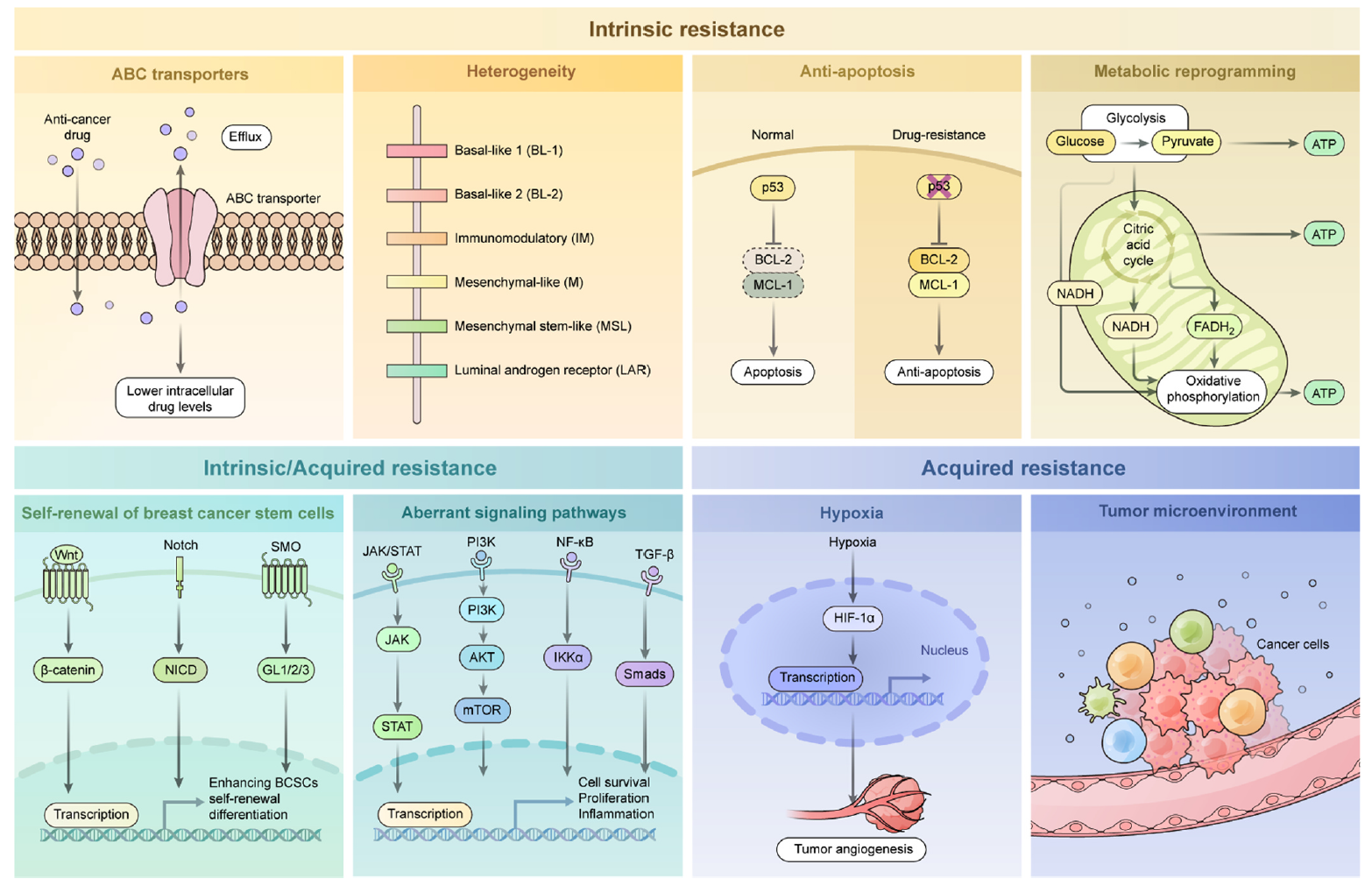

文章系统综述了乳腺癌四大分子亚型(Luminal A、Luminal B、HER2-enriched、Triple-negative)的耐药分子机制与应对策略,重点聚焦三阴性乳腺癌复杂的多层次耐药网络。文章指出,Luminal A 和 Luminal B 型乳腺癌主要呈现内分泌及CDK4/6抑制剂耐药,机制涉及ER信号通路突变、PI3K/AKT/mTOR异常激活及细胞周期调控失衡;HER2-enriched 型乳腺癌的耐药主要源于HER2受体突变、下游信号通路重编程及免疫逃逸;而三阴性乳腺癌(Triple-negative)则因高度异质性,展现出最复杂的耐药特征,包括药物外排、肿瘤异质性、抗凋亡、代谢重编程、肿瘤干细胞信号通路异常、缺氧微环境,以及免疫治疗相关的肿瘤突变负荷、表观遗传修饰、抗原呈递缺失和TILs功能障碍等。在此基础上,论文前瞻性地整合了近年最新研究进展,针对不同分子亚型,系统总结了靶向通路抑制、免疫联合治疗及人工智能驱动的多组学精准干预等前沿策略,研究首次从多组学与人工智能融合的视角提出乳腺癌耐药监测和个体化干预的新模式,构建多维度、动态化的耐药管理框架。

该综述不仅在机制层面揭示了乳腺癌耐药的系统生物学规律,更在临床应用与转化层面为精准分型治疗、联合用药优化及耐药早期预测提供了可操作的理论依据。作为乳腺癌耐药领域具有代表性的综述性成果,本文对推动肿瘤耐药机制研究的系统化、智能化及临床化转化具有重要的学术价值和实践指导意义。

图1. 三阴性乳腺癌耐药机制

广东药科大学药学院伍国羽博士和基础医学院肖明珠博士为本文的共同第一作者;广东药科大学附属第一医院郝伟超博士、杨兆收博士参与了论文的数据收集分析和撰写等重要工作,广东药科大学药学院硕士研究生刘欣然参与了该论文的撰写。广东药科大学新药研发中心张陆勇教授、附属第一医院彭忠兴教授和许典双教授为本文的共同通讯作者。

原文链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1368764625000913?via%3Dihub